Tutti I Canti del Paradiso

Dante Alighieri nell'enciclopedia

La Divina Commedia nell'enciclopedia

I Grandi Classici Cultura Didattica Educazione

![]()

LA DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri (PURGATORIO) - CANTO IX

La concubina di Titone antico

già s'imbiancava al balco d'orïente

fuor de le braccia del suo dolce amico; (3)

di gemme la sua fronte era lucente,

poste in figura del freddo animale

che con la coda percuote la gente: (6)

e la notte, de' passi con che sale,

fatti avea due nel loco ov'eravamo,

e 'l terzo già chinava in giuso l'ale; (9)

quand' io, che meco avea di quel d'Adamo,

vinto dal sonno, in su l'erba inchinai

là 've già tutti e cinque sedavamo. (12)

Ne l'ora che comincia i tristi lai

la rondinella presso a la mattina,

forse a memoria de' suo' primi guai, (15)

e che la mente nostra, peregrina

più da la carne e men da' pensier presa,

a le sue visïon quasi è divina, (18)

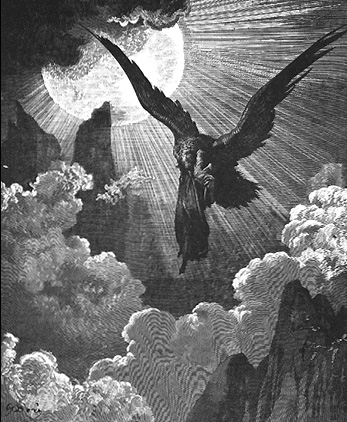

in sogno mi parea veder sospesa

un'aguglia nel ciel con penne d'oro,

con l'ali aperte e a calare intesa; (21)

ed esser mi parea là dove fuoro

abbandonati i suoi da Ganimede,

quando fu ratto al sommo consistoro. (24)

Fra me pensava: 'Forse questa fiede

pur qui per uso, e forse d'altro loco

disdegna di portarne suso in piede'. (27)

Poi mi parea che, poi rotata un poco,

terribil come folgor discendesse,

e me rapisse suso infino al foco. (30)

Ivi parea che ella e io ardesse;

e sì lo 'ncendio imaginato cosse,

che convenne che 'l sonno si rompesse. (33)

Non altrimenti Achille si riscosse,

li occhi svegliati rivolgendo in giro

e non sappiendo là dove si fosse, 36

quando la madre da Chirón a Schiro

trafuggò lui dormendo in le sue braccia,

là onde poi li Greci il dipartiro; (39)

che mi scoss' io, sì come da la faccia

mi fuggì 'l sonno, e diventa' ismorto,

come fa l'uom che, spaventato, agghiaccia. (42)

Dallato m'era solo il mio conforto,

e 'l sole er' alto già più che due ore,

e 'l viso m'era a la marina torto. (45)

«Non aver tema», disse il mio segnore;

«fatti sicur, ché noi semo a buon punto;

non stringer, ma rallarga ogne vigore. (48)

Tu se' omai al purgatorio giunto:

vedi là il balzo che 'l chiude dintorno;

vedi l'entrata là 've par digiunto. (51)

Dianzi, ne l'alba che procede al giorno,

quando l'anima tua dentro dormia,

sovra li fiori ond' è là giù addorno (54)

venne una donna, e disse: "I' son Lucia;

lasciatemi pigliar costui che dorme;

sì l'agevolerò per la sua via". (57)

Sordel rimase e l'altre genti forme;

ella ti tolse, e come 'l di fu chiaro,

sen venne suso; e io per le sue orme. (60)

![]()

![]()

Qui ti posò, ma pria mi dimostraro

li occhi suoi belli quella intrata aperta;

poi ella e 'l sonno ad una se n'andaro». (63)

A guisa d'uom che 'n dubbio si raccerta

e che muta in conforto sua paura,

poi che la verità li è discoperta, (66)

mi cambia' io; e come sanza cura

vide me 'l duca mio, su per lo balzo

si mosse, e io di rietro inver' l'altura. (69)

Lettor, tu vedi ben com' io innalzo

la mia matera, e però con più arte

non ti maravigliar s'io la rincalzo. (72)

Noi ci appressammo, ed eravamo in parte

che là dove pareami prima rotto,

pur come un fesso che muro diparte, (75)

vidi una porta, e tre gradi di sotto

per gire ad essa, di color diversi,

e un portier ch'ancor non facea motto. (78)

E come l'occhio più e più v'apersi,

vidil seder sovra 'l grado sovrano,

tal ne la faccia ch'io non lo soffersi; (81)

e una spada nuda avëa in mano,

che reflettëa i raggi sì ver' noi,

ch'io dirizzava spesso il viso in vano. (84)

«Dite costinci: che volete voi?»,

cominciò elli a dire, «ov' è la scorta?

Guardate che 'l venir sù non vi nòi». (87)

«Donna del ciel, di queste cose accorta»,

rispuose 'l mio maestro a lui, «pur dianzi

ne disse: "Andate là: quivi è la porta"». (90)

«Ed ella i passi vostri in bene avanzi»,

ricominciò il cortese portinaio

«Venite dunque a' nostri gradi innanzi». (93)

Là ne venimmo; e lo scaglion primaio

bianco marmo era sì pulito e terso,

ch'io mi specchiai in esso qual io paio. (96)

Era il secondo tinto più che perso,

d'una petrina ruvida e arsiccia,

crepata per lo lungo e per traverso. (99)

Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia,

porfido mi parea, sì fiammeggiante

come sangue che fuor di vena spiccia. (102)

Sovra questo tenëa ambo le piante

l'angel di Dio sedendo in su la soglia

che mi sembiava pietra di diamante. (105)

Per li tre gradi sù di buona voglia

mi trasse il duca mio, dicendo: «Chiedi

umilemente che 'l serrame scioglia». (108)

Divoto mi gittai a' santi piedi;

misericordia chiesi e ch'el m'aprisse,

ma tre volte nel petto pria mi diedi. (111)

Sette P ne la fronte mi descrisse

col punton de la spada, e «Fa che lavi,

quando se' dentro, queste piaghe» disse. (114)

Cenere, o terra che secca si cavi,

d'un color fora col suo vestimento:

e di sotto da quel trasse due chiavi (117)

L'una era d'oro e l'altra era d'argento;

pria con la bianca e poscia con la gialla

fece a la porta sì, ch'i' fu' contento. (120)

«Quandunque l'una d'este chiavi falla,

che non si volga dritta per la toppa»,

diss' elli a noi, «non s'apre questa calla. (123)

Più cara è l'una; ma l'altra vuol troppa

d'arte e d'ingegno avanti che diserri,

perch' ella è quella che 'l nodo disgroppa. (126)

Da Pier le tegno; e dissemi ch'i' erri

anzi ad aprir ch'a tenerla serrata,

pur che la gente a' piedi mi s'atterri». (129)

Poi pinse l'uscio a la porta sacrata,

dicendo: «Intrate; ma facciovi accorti

che di fuor torna chi 'n dietro si guata». (132)

E quando fuor ne' cardini distorti

li spigoli di quella regge sacra,

che di metallo son sonanti e forti, (135)

non rugghiò si né si mostrò si acra

Tarpea, come tolto le fu il buono

Metello, per che poi rimase macra. (138)

Io mi rivolsi attento al primo tuono,

e 'Te Deum laudamus' mi parea

udire in voce mista al dolce suono. (141)

Tale imagine a punto mi rendea

ciò ch'io udiva, qual prender si suole

quando a cantar con organi si stea;

ch'or sì or no s'intendon le parole. (145)

![]()

![]()

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

NOTE AL CANTO IX

(1-12) La concubina, ecc.: «Titone ebbe due Aurore: l'una dal Sole per donna, e l'altra dalla Luna per concubina, e ora coll'una, ora coll'altra si congiungea, - onde per questa vuole significare l'Aurora della Luna» (B.). «Gl'interpreti sono discordi sul senso di questo luogo. Alcuni sostengono che Dante descriva un'aurora lunare; altri che parli di un'aurora solare. Ora è manifesto che non si può intendere d'un'aurora solare rispetto al luogo ove Dante si trova, perché al verso 7 dice che la notte era inoltrata di tre ore. Bisognerebbe dunque ammettere che parli dell'aurora che sorgeva allora per l'Italia, che, per lo meno, sarebbe avvertenza oziosa e inutile. Ma anco in tal supposto bisognerebbe intendere il freddo animale, verso 5, al sing. per il segno de' Pesci, mentre è manifesto e certo che Dante parla dello Scorpione. Se a tutte queste ragioni concludentissime si aggiungono le espressioni di concubina invece di: moglie; d'amico invece di: marito, di cui si vale Dante per rispetto a quest'aurora e a Titone, e la circostanza che indica al verso 52 la vera aurora per il Purgatorio, ci convinceremo facilmente che in questo luogo non può intender d'altro che di aurora lunare, la quale di fatti in questa stagione dell'anno, cioè pochi giorni dopo l'equinozio di primavera, doveva mostrarsi per il Purgatorio circa tre ore dopo il tramonto del sole. Nonostante il Mossotti ha preteso che si parli qui dell'aurora solare. Egli per i passi con che la notte sale intende le tre costellazioni della Libra, dello Scorpione e del Sagittario che si succedono. In questo momento i Pesci debbono apparire sull'orizzonte, essendo, secondo lui, il freddo animale - che con la coda percuote la gente. Questi spiegazione non mi persuade, principalmente per quello spetta al freddo animale, che, per quanto altri ne dica in contrario, a me sembra essere indubitatamente il segno dello Scorpione» (Bl.); già s'imbiancava, ecc.: «Quando la luna si leva, innanti appare l'albore, che si chiama aurora della luna» (B.); al balco: «è luogo alto dove si monta e scende» (B.); d'orïente: già biancheggiava l'oriente per l'apparimento della Luna; fuor de le braccia: uscita dalle braccia. Petrarca, dell'aurora solare: «La fanciulla di Titone. - Il dolce estivo gielo - Che con la bianca amica di Titone, - Suol de' sogni confusi torre il velo»; di gemme: di stelle. «Dimostra che montava nell'Oriente allora quello segno che si chiama Scorpio, lo quale segno hae molte stelle a sua figurazione, e queste stelle finge che fusseno la corona dell'aurora della luna» (B.), poste in figura, ecc.: «dello scorpio, lo quale è freddo animale di sua natura, e però la sua puntura è venenosa» (B.). Il Fraticelli all'incontro: «Poste in modo da formar la figura del Pesce, animale a sangue freddo, che percuote la gente colla coda, avendo in essa la sua maggior forza. Quando il sole è in Ariete, la costellazione dei Pesci vedesi in oriente sul far dell'aurora. Anche nell'Inferno, XI, 113, si annunzia l'aurora con dire: ché i Pesci guizzan su per l'orizzonta»; e la notte, ecc.: «già erano due ore della notte: imperò che i passi s'intendeno le ore. Ogni segno pena ad uscire dell'orizzonte due ore. La notte incominciò quando lo sole ch'era in Ariete andò sotto all'occaso, e dall'oriente uscitte Scorpio nel loco ov'eravamo, nell'altro emisperio» (B.). All'incontro il Fraticelli: «I passi con che la notte sale, crederono alcuni essere le 12 ore (dico 12 perché tante sono negli equinozii), altri credono essere le 4 vigilie. Ma nel primo concetto, mancherebbero 9 ore al far del giorno, e nel secondo mancherebbero 4 ore e mezzo, mentre il Poeta ha detto qui sopra, che in oriente vedevasi già il crepuscolo dell'aurora». L'interpretazione del Mossotti corrisponde appieno al contesto. «Se la notte sale con tre passi, con tre deve discendere: ora questi sei passi non son altro che le sei costellazioni, che nella notte salgono e discendono sulla volta celeste. Tramonta il Sole coll'Ariete, e la notte sorge colla Libra; sorge quindi lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno, l'Aquario, e finalmente i Pesci, quando il crepuscolo dell'aurora comincia. L'osservatore che stia allora nel mezzo dell'emisfero, come stava il Poeta (e lo significa col dire nel loco ov'eravamo), vedrà le due costellazioni della Libra e dello Scorpione, che sono i due primi passi con che la notte sale sull'orizzonte, aver passato il meridiano, e trovarsi dalla parte occidentale; vedrà la terza, cioè il Sagittario, già chinare in giuso l'ale, vale a dire averlo passato almeno della metà; e vedrà infine le altre tre costellazioni, cioè il Capricorno, l'Aquario e i Pesci, trovarsi sull'orizzonte dalla parte orientale. Così s'intende che mancava un'ora al far del giorno, e così l'interpretazione di questo ternario corrisponde pienamente a quella de' due ternari precedenti». «Adhuc sub judice lis est» (Ll.); di quel d'Adamo: Purg., XI. 43-44: ...per lo 'ncarco - de la carne d'Adamo; inchinai: m'inchinai; tutti e cinque: Virgilio, Dante, Sordello, Nino e Corrado.(13-24) Ne l'ora che, ecc.: nel far dell'aurora; i tristi lai: il lamentevole canto; forse a memoria: ricordandosi de' guai, onde fu di donna trasformata in uccello. I più fanno Progne convertita in rondine. Dante par consentire con quelli che intendon di Filomena. Vedi Purg., XVII, 19; peregrina - più, ecc.: «più sciolta e libera dalle impressioni corporee» (L.). «Straniera e separata» (B.); presa: occupata; divina: «prophetic» (Lf.). Inf., XXVI, 7; sospesa, ecc.: librata sull'ali (Schwebend; Bl.); là dove; sul monte Ida, ove Ganimede, troiano, fu rapito da Giove, converso in aquila, e portato su in cielo; i suoi: «li fanciulli ch'erano con Ganimede» (O.). «Die Gefährten» (Bl.); concistoro: il Buti: «Consistoro si dice lo luogo dove si sta insieme, e però lo luogo dove sta lo papa coi cardinali ad audienzia o a consiglio si chiama consistoro. Qui per lo cielo, dove sta Iddio co' suoi santi». Il Köpisch: «Collega la favola all'allusione scritturale. Exod., XIX, 4: Vos ipsi vidistis, quae fecerim Aegyptiis, quomodo portaverim vos super alas aquilarum et assumpserim mihi. Isaias, XL, 31: Qui autem sperant in Domino, mutabunt fortitudinem, assument pennas, sicut aquilae».

(25-30) fiede: «ferisce. L'uccello si dice ferire, perché ingremisce la preda colli artigli de' piedi» (B.). «Si scaglia; gittavasi giù alla preda» (Ces.); pur qui per uso: su questo monte solo piglia gente per trasportare in cielo; in piede: col piede, o co' piedi, con gli artigli; rotata un poco: fatte poche altre rote. Altri: più rotata; infino al foco; «alla sfera del fuoco immaginata dagli antichi Filosofi sopra quella dell'aria e sotto immediatamente al cielo della Luna, dove perciò Dante fa riuscire il Purgatorio» (L.).

(31-33) parea che ella e io ardesse: «Quest'aquila adombra Lucia, ossia la divina grazia» (L.). «La verità» (Biagioli); cosse: scottò; che convenne, ecc.: «Questa interruzione del sogno procede dalla immaginazione che fa caso» (O.).

(34-42) Achille: tolto dalla madre Teti a Chirone Centauro suo precettore, e trasportato, mentr'egli dormiva, nell'isola di Sciro, dove dimorò alquanto tempo in casa del re Licomede, vestito da donzella, sino che fu scoperto per astuzia d'Ulisse e condotto alla guerra di Troja; Schiro: «più comunem.: Sciro, isola del mar Egeo» (Bl.); lui dormendo: «mentre Achille dormiva. D., Rime: "Madonna avvolta in un drappo dormendo". Stazio nell'Achilleide: "Elli non sa quali sieno quelli luoghi, quali quelle onde del mare; dove Pelion sia, e dubita se Tethis sia sua madre o no: ella il prende; lui spaurito racconsola..."» (O.); che mi scoss'io: «Ecco l'adattamento della similitudine; cioè: non altramente si scosse Achille, che io Dante» (B.); che, spaventato, agghiaccia: «a cui si gela il sangue dallo spavento. - Tre cagioni che con la memoria del sogno, accrescongli la paura; il non vedere più gli altri spiriti; il sole già alto più di due ore; l'esser volto alla marina, e perciò ignorante del luogo ove si trovava» (Biagioli). «Non vedendo che cielo ed acqua» (L.).

(50-60) il balzo: «l'altezza tagliata di pari intorno del monte» (B.); là 've par disgiunto: «intendi il detto balzo che 'l chiude, ove par fesso. V. sotto, vv. 74 e 75» (L.); Dianzi: poco fa; quando l'anima tua, ecc.: quando, chiuse le porte de' sensi, l'anima dentro a te prendeva riposo; ond'è là giù: supplisci: il suolo; Lucia: Inf., II, 97; sì l'agevolerò, ecc.: così pigliandolo e portandolo meco, gli agevolerò la via; forme: «anime - sull'intendimento che sia l'anima forma corporis, sentenza comune de' teologi stabilita da Clemente V nel Concilio di Vienna in Francia» (L.); come il dì fu chiaro: secondo la legge del luogo (VII, 52).

(61-72) mi dimostraro: mi mostrarono per cenni; ad una: unitamente. Purg., IV, 17; se n'andaro: «sparitteno via» (B.); in dubbio si raccerta: «si certifica del suo dubbio» (B.); sanza cura: fuor di dubbio, d'inquietudine; ed io di retro: a lui, feci non pochi passi verso quel balzo; la rincalzo: il Buti: «s'io la fortifico con più artificiosità di finzioni et allegorico intelletto». «Kunstreicher ihn behandle» (Bl.).

(73-74) ed eravamo: pervenuti; rotto: rottura; fesso: fessura. «Come pare un muro che sia fesso et abbia crepatura da su in giù» (B.); portier: portinaio; soprano: il più alto; ch'io non lo soffersi: «non potetti patire di ragguardarlo» (B.); i raggi: «ch'escivano di quella faccia del portinaio e percoteano in su la ditta spada, e la spada li riflettea poscia verso noi» (B.); ch'io dirizzava: verso quell'angelo.

(85-93) Ditel costinci: dite di costà, dal luogo dove siete senza inoltrarvi. Inf., XII, 63: Ditel costinci; se non, l'arco tiro; ov'è la scorta?: «chi vi ha guidato fin qui? Pare che le anime, delle quali è giunta l'ora del purificarsi, sieno accompagnate sino alla porta da un angelo» (Biag.). Qui ne fa le veci Lucia; non vi noi: «non vi faccia nocimento» (B.); di queste cose accorta: sciente dalle leggi di questo luogo; Ed ella, ecc.: v'aiuti a proseguire in bene il vostro cammino; gradi: scaglioni.

(94-108) venimmo: arrivammo; e lo scaglion primaio: il primo e più basso gradino. Il W.: «Là 've venimmo allo, ecc.»; bianco, ecc.: «simboleggia il riconoscimento delle proprie colpe, e il candore, la sincerità della confessione» (L.); terso: «forbito» (B.); mi specchiai: mi vidi; qual io paio: quale veramente io apparisco: diverso da quello che l'amor proprio mi fa ingannevolmente credere ch'io paia. «In eo se speculabatur qualis erat» (P. di D.); tinto: «oscuro (Inf., III, 29; VI, 10; XVI, 104), di colore oscuro più del perso, forse per l'azione del fuoco» (L.); petrina: non è diminutivo, ma sinonimo di pietra. Secondo il Poggiali indica la grana più o meno fine o concreta delle pietre; crepata, ecc.: tutta screpolata. Simboleggia il duro cuore del peccatore, e gli effetti che opera in esso la contrizione; s'ammassiccia: «s'aduna, s'accresce, è soprapposto, come masso a masso» (L.). «Die sich auf die andern aufthürmt» (Bl.); sì: così; fiammeggiante: rosseggiante; spiccia: «ch'esca fuora della vena» (B.). «Spritzt» (Bl.). Simboleggia il terzo requisito per la buona confessione, o la satisfazione. Il Borghini: «Tratta ex-professo del sacramento della penitenza, ponendo: 1° l'esame che ci bisogna per confessar le cose come sono; 2° il dolore e contrizione, e la scissione di cuore per il peccato commesso; 3° il proposito saldo e fermo di non peccar più e di operar bene, dichiarato per la sodezza del porfiro fiammeggiante di carità. Propone poi l'atto stesso della confessione: Divoto mi gittai, ecc., e per ultimo l'assoluzione: trasse due chiavi, ecc.»; sembiava: sembrava; pietra di diamante: «simboleggia l'incorruttibile fondamento della Chiesa, autorizzata ad assolvere le colpe» (L.); che 'l serrame scioglia: che apra la serratura.

(111-114) ma pria nel petto tre fiate mi diedi: «dicendo: mia colpa» (B.); Sette P ne la fronte, ecc.: «Indica questa lettera iniziale della parola peccato i sette peccati capitali, dei quali lo assolveva, quanto al reato di vita eterna, ma rilasciandovi qualche macchia in ogni P da lavarsi nel Purgatorio, soddisfacendo alla pena temporale di cui restava debitore. Questi P si anderanno scancellando a capo di ciascuno de' sette gironi, ne' quali è distribuito il Purgatorio» (L.); punton: punta; piaghe: «cicatrici» (B.); «Orli, freghi, risalti, come di cicatrice saldata. Purg., XXII, 3: avendomi dal viso un colpo raso. Un antico: "Io vorrei veder questi cavalieri tornar con gran colpi nel viso"» (Ces.).

(115-120) Cenere: il color cenere è simbolo di penitenza; perciò ne è rivestito l'angelo, ministro qui della riconciliazione de' peccatori; terra... secca: «La terra secca hae colore bianco più che cenerugiolo» (B.); d'un color fora: sarebbe del color medesimo del suo vestimento; due chiavi: «Claves, dice la glossa (Matt., XVI), sunt discernendi scientia, et potentia qua dignos recipere, indignos excludere debet a regno coelorum» (L.); pria con la bianca: con quella d'argento, con la scienza; con la gialla: con la chiave d'oro, con l'autorità sacerdotale; fece a la porta: aperse la serratura.

(121-129) Quandunque: lat.: quandocumque, ogni volta che; toppa: serratura; calla: via, passo; Più cara è l'una: quella d'oro; perché frutto della passione e morte del Redentore; ma l'altra: la scienza nel sacerdote; troppa: «vezzo proprio della lingua, come: un poca d'acqua» (Ces.); che nodo digroppa: «che la inviluppata coscienza del penitente schiarisce e riordina, e prescrive gli opportuni mezzi per ischivare il peccato nell'avvenire» (L.). «Disviluppa e dissolve lo nodo de' peccati. Molti peccati sono sì implicati e meschiati l'uno coll'altro, che ben vi vuole essere artificio a disfare la loro implicazione, et alcuna volta si meschiano con le buone opere, unde è necessario da saperli separare» (B.); Da Pier le tegno: le riconosco. «Perocché consegnate da Gesù Cristo a san Pietro - di cui tutti i prelati ecclesiastici sono vicarj» (Lanèo); ch'i' erri: piuttosto in essere troppo misericordioso che in troppa severità; tenerla: la calla; pur che la gente, ecc.: «mi s'inginocchi e dimandimi perdono» (B.). «Pur che diano i peccatori veri segni di ravvedimento ed umiliazione, abbondi pure in misericordia il sacerdote» (L.).

(130-138) pinse: spinse; l'uscio: le imposte che serrano l'uscio a la porta sacrata» (L.). Tasso, di Gerusalemme: «Alla città sacrata»; facciovi accorti: vi avverto; che di fuor torna, ecc.: che torna in disgrazia di Dio chi pecca nuovamente». Luc., IX, 52: «Nemo mittens manum suam ad aratrum et respiciens retro, aptus est regno Dei». E XVII, 32: «Memores estote uxoris Lot». Boethius, Consol. Phil.: «Heu noctis prope terminos - Orpheus Eurydicem suam - Vidit, perdidit, occidit. - Vos haec fabula respicit, - Quicumque in superum diem, - Mentem ducere quaeritis - Nam qui Tartareum in specus - Victus lumina flexerit, - Quicquid praecipuum trahit, - Perdit, dum videt inferos»; E quando fur, ecc.: «quando si volseno li subbielli ne' cardini feceno grande stridore. Cardini sono le pietre bucate nelle quali girano li subbielli della porta, li quali l'Autore chiama spigoli» (B.); spigoli: «Quelle punte di ferro che posano in terra, sulle quali si regge l'uscio e si gira la porta per aprirsi» (Lami); regge: porta; forti: «massive» (Lf.); non rugghiò sì, ecc.: non rimbombò tanto, né fece sentire sì aspro suono; acra: «discordant» (Lf.). Milton, Par. Lost, II, 879: «...On a sudden open fly - With impetuous recoil and jarring sound - The infernal doors, and on their hinges grate - Harsh thunder»; Tarpea: la rupe Tarpeia sulla quale era l'Erario; come: quando; il buono - Metello: «Volendo Cesare cavare danari dello erario, per andare contro a Pompeo, che scioccamente avea Roma abbandonata, Metello, tribuno della plebe, credendo essere nel tempo antico, animosamente gli s'oppose, come se Cesare, che non aveva avuto rispetto alle leggi patrie nelle cose grandi, lo dovesse avere nelle piccole» (Borghini); rimase macra: spolpata dalle sue ricchezze. Luc. III, 155: «Tunc rupes Tarpeia sonat magnoque reclutas Testattur stridore fores».

(139-145) tuono: «al primo suono ch'io uditti da man destra» (B.); Te Deum: L'inno ambrosiano solito a cantarsi dalla Chiesa in rendimento di grazie; in voce mista al dolce suono: «in parole unite al canto» (L.). «Al grato suono della porta in quanto s'apriva» (Torelli); Tale imagine, ecc.: «tale impressione faceva a me, nel mio udito, quel ch'io ascoltava, quale si suol ricevere quando, ecc.» (L.); imagine: «qui vale somiglianza, forma. Inf., XVIII, 13: tale imagine quivi facean quelli» (Ces.); stea: stia; ch'or sì, or non, ecc.: «O per difetto di sé, o pel l'eccellenza delle voci cantanti» (O.).

![]()

La Divina Commedia di Dante Alighieri Paradiso - Canto I Canto II Canto III Canto IV Canto V Canto VI Canto VII Canto VIII Canto IX Canto X Canto XI Canto XII Canto XIII Canto XIV Canto XV Canto XVI Canto XVII Canto XVIII Canto XIX Canto XX Canto XXI Canto XXII Canto XXIII Canto XXIV Canto XXV Canto XXVI Canto XXVII Canto XXVIII Canto XXIX Canto XXX Canto XXXI Canto XXXII Canto XXXIII

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()